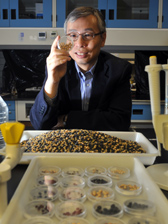

心願: 從事大豆研究十多年的林漢明,希望為中國培植出耐鹽抗旱、質量又高的大豆。

心願: 從事大豆研究十多年的林漢明,希望為中國培植出耐鹽抗旱、質量又高的大豆。

營養豐富: 大豆內四成是蛋白質,兩成是油,為人類提供價廉而營養豐富的糧食。

營養豐富: 大豆內四成是蛋白質,兩成是油,為人類提供價廉而營養豐富的糧食。

悉心栽培: 香港中文大學大豆研究中心在校園內開闢農地,進行大豆培育實驗。

悉心栽培: 香港中文大學大豆研究中心在校園內開闢農地,進行大豆培育實驗。

實地視察: 林漢明(右二)經常到中國西北和東北的乾旱山區,了解大豆的耕種實況。(受訪者提供照片)

實地視察: 林漢明(右二)經常到中國西北和東北的乾旱山區,了解大豆的耕種實況。(受訪者提供照片)

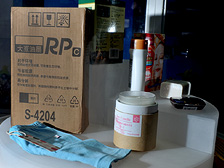

多元產品: 除了食品,大豆可製成蠟燭和油墨,它的蛋白纖維還可織成衣物。

多元產品: 除了食品,大豆可製成蠟燭和油墨,它的蛋白纖維還可織成衣物。

破解抗逆基因 將大豆帶回家

2013年05月05日

「不要看輕一粒大豆,它含有四成蛋白質、兩成油,可為人類提供價廉而營養豐富的糧食。」香港中文大學生命科學學院林漢明教授,對大豆有一份特別的感情。眼見原產大豆的中國,每年要花大量金錢從外國輸入大豆,他便決心研究野生大豆的抗逆基因,希望培植出耐鹽抗旱的質優品種,帶「大豆回家」,栽種在國內較為貧瘠的邊緣土地,並提升產量,造福民眾。

林漢明的團隊聯同深圳研究人員,合作啟動了一項大型的大豆基因組解讀計劃,去驗證野生大豆豐富的生物多樣性,並解開其中重要的基因組信息,希望培育出耐鹽抗旱而質量高的大豆,為中國農業作出貢獻。

大豆原產於中國,有超過三千年的栽種史,中國人利用大豆製作豆腐、豆漿和醬油等食品。美國在18世紀引入大豆作大量種植,逐漸成為全球重要的經濟作物,至今全球超過八成大豆由美國、巴西和阿根廷出產。

近年國內的大豆更出現短缺情況,2010年便花了2,000億元從外國購入大豆,成為世界上最大的大豆進口國。

林漢明說:「我是中國人,對於中國起源的大豆特別有一份感情。我希望結合先進的科技和中國特有的資源,做好大豆研究,提升產量,把離開了中國,在外國發揚光大的大豆帶回家。」

野生大豆 耐鹽抗旱

林漢明研究的是野生大豆的抗逆基因,他發現野生大豆的產量,雖不及人工栽種的大豆,但卻能在鹽份高、水份少的惡劣環境下茁壯生長。反而人工栽種的大豆漸漸變得「嬌生慣養」,失去了野生大豆的抗逆基因。

林漢明的團隊透過基因組分析和育種研究,希望結合野生大豆和栽種大豆的優點,培育出耐鹽抗旱的質優大豆。

現時中國人口不斷上升,農地減少,可用的農田可能只是一些水份少、鹽份高和較為貧瘠的邊緣土地。他希望研究出一些方法,讓大豆可以在這些地方生長。

走訪高原 實踐理想

十多年來,除了實驗室的研究,林漢明不時前往中國西北和東北的乾旱山區,實地了解大豆的耕種實況,與當地農業專家和農民交流。他坦言,雖然有理想,但要長時間堅持,需要一定的能耐和夢想。

「試問香港有多少人認同農業研究?有多少人認為應該跑到田裡觀察種子?有多少人認為我們能寫出具學術水平的文章?但我希望這夢想不只屬於我一人,希望能啟發下一代和年輕科學家,為國家和世界做點事。」

香港科學館科訊廊正舉行「大豆回家」展覽,深入淺出介紹由林漢明領導的香港中文大學大豆研究中心的研究成果,並會探索野生大豆豐富的生物多樣性,解讀大豆的基因。

場內並展出多款大豆產品,除了食品,還有美容用品、蠟燭、大豆油墨和以大豆蛋白纖維織成的衣服。展期至7月31日,詳情可瀏覽科學館

網頁。